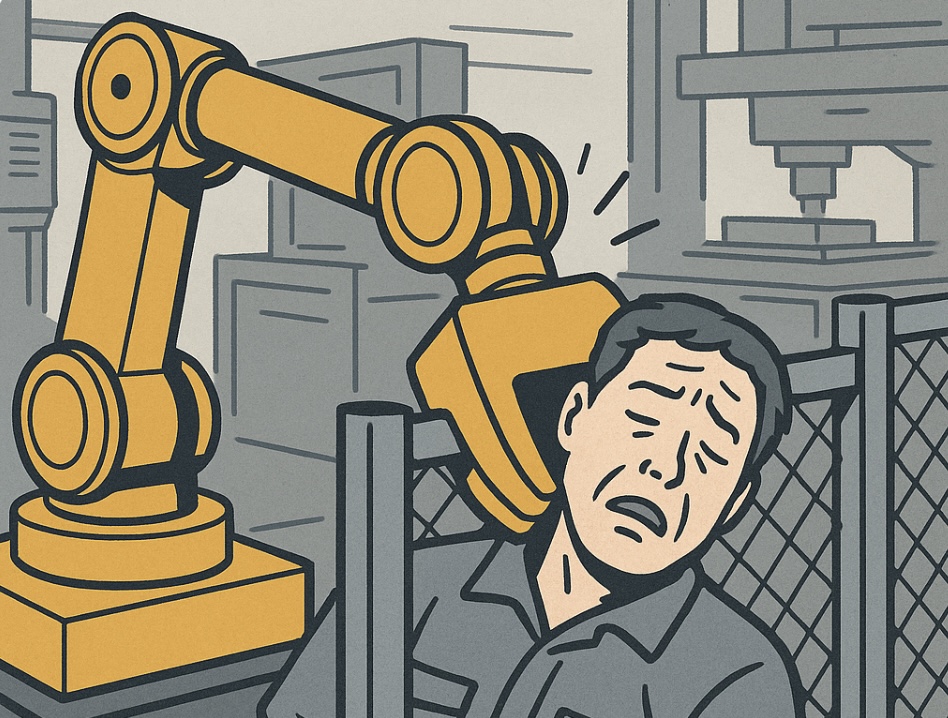

2025年6月21日、静岡県浜松市の自動車部品工場で、ブラジル国籍の男性派遣社員が作業用ロボットに挟まれ、意識不明の重体となった。点検中の立ち入りに対する安全措置が問われており、多言語対応の教育制度や企業の管理体制にも注目が集まっている。

浜松市工場で

ロボットに挟まれ重体

広告の下に記事の続きがあります。ペコリ

2025年6月21日、静岡県浜松市中央区の自動車部品工場で、ブラジル国籍の男性派遣社員が稼働中の作業機械に挟まれる事故が発生した。被害者は意識不明の重体で、市内の病院で治療を受けている。事故当時、男性は機械の作動中に点検のため立ち入っていたとされ、警察と労働基準監督署が詳しい経緯を調査中。労災発生防止に向けたオートメーション設備の安全管理体制が問われている。

📊要約表

なぜこの事故が注目されたのか?

事故はいつ・どこで発生した?

浜松市消防局によると、2025年6月21日午前9時ごろ、浜松市中央区高丘東の工場から「男性がロボットに挟まれている」と119番通報があった。現場は自動車部品の加工工場で、事故が発生したのは自動制御の作業機械付近だった。

被害にあったのは、ブラジル国籍の派遣社員の男性(53歳)。機械と製品の間に体が挟まり、駆けつけた救急隊によって搬送されたが、意識不明の重体とされている。

なぜ挟まれる事故が起きたのか?

警察によると、男性は機械が自動で稼働している状況下で、製品や機械の状態を点検する目的で稼働エリアに立ち入った可能性がある。機械は常時稼働していたとみられ、誤って制御エリアに接触したことで事故に至ったとされる。

現場の工場は、日常的にオートメーションでの製造を行っており、接触防止の安全措置や立ち入り制限区域の表示など、安全管理の徹底が求められていた。

自動化された工場内では、稼働中の機械に対する安全距離の確保や、点検・清掃時の完全停止措置が制度上義務付けられている。厚生労働省のガイドラインによれば、「可動範囲への立ち入りには電源遮断またはロックアウト・タグアウト措置が必要」と明記されている。しかし今回の事故では、稼働中に作業員が接近できる構造上の問題や、点検手順の徹底不足があった可能性がある。

また、派遣社員や外国籍労働者に対する安全教育の質・言語対応なども、制度上の弱点として浮かび上がっている。

📑類似する過去の労災事故との比較

| 項目 | 今回の事故(浜松) | 類似事故(愛知・2023年) |

|---|---|---|

| 発生状況 | 自動車部品工場でロボットに挟まれる | 自動塗装ロボットに清掃中接触 |

| 被災者 | 派遣社員(外国籍・点検作業中) | 正社員(清掃業務中) |

| 安全措置の有無 | 稼働中の機械に接近可能 | 稼働確認後の手動停止不十分 |

| 原因分析 | 点検時の制御手順不徹底 | 清掃と稼働スケジュールの重複 |

| 再発防止措置 | 制度確認中(調査中) | 機械停止義務化と感知センサー追加 |

労災防止の制度はなぜ機能しなかったのか?

点検中の立ち入りと制御手順に問題はあったのか?

今回の事故では、男性が稼働中の自動機械に対して点検作業を行っていたとされる。厚生労働省の労働安全衛生規則では、機械の内部点検時は「完全停止」が求められ、ロックアウト・タグアウト措置が義務づけられている。

しかし、工場側の管理体制では、派遣社員への詳細な手順伝達が不十分だった可能性があり、安全教育やマニュアルの共有方法が問われている。

外国籍派遣社員に対する制度の対応は十分か?

被災者はブラジル国籍の派遣社員であり、現場では言語の壁が指摘されるケースもある。安全指導が日本語だけで行われていた場合、理解の齟齬が生まれることは避けられない。

外国籍労働者が多く勤務する工場では、多言語対応のマニュアル整備や、視覚資料を活用した安全研修の強化が求められており、制度上の改善余地があるとされる。

日本の労働市場における外国籍労働者の割合は年々増加しており、2024年時点で180万人を超えている(法務省統計)。その中でも製造業に従事する人材は多く、機械作業現場において「安全手順の言語理解不足」が再発事故の要因として指摘されてきた。

特に派遣労働者や技能実習生を受け入れる企業では、母語でのマニュアル整備・映像教材の活用など、制度を運用面で補完する取り組みが不可欠とされている。

| セクション | 要点(1文) |

|---|---|

| 制度の問題点 | 稼働中の機械に点検で接近できる構造が事故を誘発した。 |

| 教育の課題 | 多言語対応の安全教育が不十分な状態であった可能性がある。 |

| 今後の論点 | 派遣先企業の安全管理体制と外国人労働者の保護制度が問われている。 |

🔁事故発生までの流れ

作業点検の指示

→ 稼働中の機械へ接近

→ 制止措置なしのまま立ち入り

→ 機械との接触で体が挟まれる

→ 救急搬送・重体

→ 労基署と警察が合同調査を開始

言葉は通じていたのだろうか。

「危ないから入るな」と書いてあっても、それが読めなかったとしたら。

私たちの働く現場には、説明できる制度があっても、

説明しきれない現実がまだ残っている。

制度上の「安全」と現場の「危険」のズレとは?

製造現場で繰り返される「労災事故」は、単なる偶発ではない。

制度は整っている、という主張と、事故が起きた、という現実は常に背反する。

企業はマニュアルを配り、安全講習を行い、義務を果たしたつもりになる。

だが、外国語の理解、現場での人間関係、文化的な習慣までは把握しきれない。

制度は「すべての人が理解する」ことを前提にしているが、

その前提こそが崩れている現実を、誰が直視するのか。

❓FAQ

Q:事故が起きた場所はどこですか?

A:静岡県浜松市中央区の自動車部品工場内で発生しました。

Q:被災した男性の国籍や年齢は?

A:ブラジル国籍の53歳の派遣社員と報道されています。

Q:事故はなぜ起きたのですか?

A:自動稼働中の機械に点検中に接近し、挟まれたとされています。

Q:工場側に制度上の問題はあったのですか?

A:安全手順の伝達や教育体制に不備があった可能性が指摘されています。

Q:今後、再発防止のために必要な対策は?

A:多言語対応の安全教育や稼働制限装置の導入が求められています。

🧾まとめ

| 見出し | 要点(1文) |

|---|---|

| 事故の経緯 | 男性が自動稼働中の機械に接近し、体が挟まれる事故が発生した。 |

| 制度的な論点 | 労働安全法の運用と実際の現場対応にズレがあったとされる。 |

| 労働環境の課題 | 外国籍派遣労働者への安全教育や言語配慮の不足が再発防止の鍵になる。 |