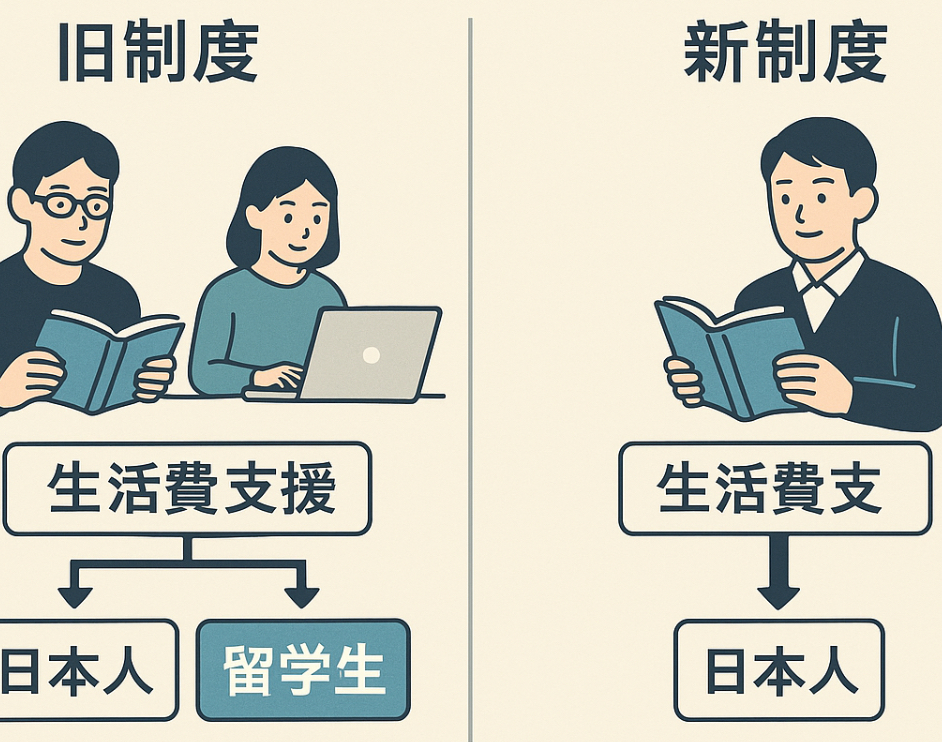

文部科学省は博士課程学生への生活費支援について、日本人学生に限定する方針を固めた。受給者の約4割を占める留学生の中でも中国籍が最多であることが指摘され、制度本来の趣旨との乖離が議論を呼んでいた。2026年度以降は生活費支給から留学生を除外し、研究費は継続支給される見通し。支援の公平性と国際連携の両立が問われている。

博士課程の生活費支援

日本人限定へ

広告の下に記事の続きがあります。ペコリ

博士課程に在籍する学生への生活費支援制度を巡り、文部科学省が制度の見直しに踏み切る。対象を日本人学生に限定する方針が固まり、2026年度からの適用が検討されている。支援の趣旨と実態との間にずれが生じていたことが発端となり、新たな方向性が模索されている。

【要約表】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名称 | SPRING(次世代研究者挑戦的研究プログラム) |

| 支給額 | 年間最大290万円(生活費+研究費) |

| 見直し案 | 生活費支援は日本人限定/研究費は継続 |

| 留学生比率 | 39%(2023年度、うち中国籍2904人) |

なぜ見直しが行われるのか?

支援制度の目的と背景

2021年度に文部科学省が創設したSPRINGは、日本国内の博士課程進学者を対象とした生活支援プログラムとしてスタートした。研究者離れや人口減少による高度人材の確保難を背景に、若手の研究活動を後押しする目的で設計された。

支給内容は、年間最大290万円。その内訳は生活費240万円、研究費50万円である。対象となるのは博士課程の在籍者で、研究テーマに加え、進学・就業意欲などの観点から選考される。学内推薦や審査を経て支給される仕組みだが、これまでの制度設計では国籍を問わず広く門戸が開かれていた。

受給者の内訳と国会での議論

2023年度に支援を受けた学生は1万564人。このうち4125人、約39%が留学生であり、その中で最も多かったのが中国籍で2904人だった。この構成が公表されたことで、国会内外で「制度本来の目的に合致しているのか」との声が相次いだ。

国会では与野党問わず、「日本の財政で日本の人材を育てることが主眼であるべきではないか」「留学生比率が高すぎるのではないか」といった指摘がなされ、制度の見直しが急浮上した。SNSでも「日本人の進学が困難な中で、留学生ばかりが恩恵を受けている」という投稿が相次いだ。

制度趣旨とのずれと見直し方針

文科省はこうした意見を受け、生活費支援の支給対象を「日本人学生」に限定する方針を固めた。研究費支援については従来通り全対象に継続するが、生活面での直接的支援は、日本国内の博士課程進学者を優先する構成へと再定義される見込みだ。

2025年6月26日に予定されている有識者会議で、この見直し案が正式提示され、2026年度以降の制度設計に反映される方針となっている。

制度設計と現実の乖離

制度の立ち上げ当初、想定されていたのは「日本国内で研究・教育に携わる人材の定着」だった。ところが、国籍要件を設けないまま制度運用を続けた結果、短期滞在や帰国を前提とする受給者も含まれるようになり、国内人材育成という本来の目的とのずれが表面化した。

さらに、研究室や大学院単位での予算配分や実績評価に留学生が組み込まれることで、「一時的な支援獲得」に傾く動きもあったとされる。支援の持続性や社会的合意形成に揺らぎが見え始めたことが、今回の見直し判断につながった。

-

制度は「日本での研究定着」を前提にしていたが、留学生の帰国率が高い実態があった

-

対象者の支援後の進路調査は不十分で、実効性評価が難しかった

-

国籍による区別は避けつつも、制度趣旨と選考基準に差異が広がっていた

◾見直し案の変化点

| 比較項目 | 現行制度 | 見直し後(案) |

|---|---|---|

| 支給対象 | 日本人+留学生 | 日本人限定(生活費支援) |

| 支給内容 | 生活費+研究費 | 生活費:除外/研究費:継続 |

| 国籍要件 | なし | 生活費のみ日本人限定 |

| 留学生割合(2023) | 約39%(2904人:中国籍) | 支給対象外(生活費) |

| 導入時期 | 2021年度〜 | 2026年度〜(予定) |

見直しが与える影響とは?

大学・研究現場での変化

制度の見直しにより、大学や研究機関では予算と人材配置の再調整が求められる。特に、留学生を積極的に受け入れていた研究室では、生活費支援の除外が進学者数の減少につながりかねない。

研究テーマの継続性や多様性にも影響が出ることが懸念されている。現場では「制度の再設計に合わせて、国際連携の維持方策も同時に進めてほしい」という要望が強まっている。

個人への影響と受け止め

受給対象から外れることで、これまで制度に支えられてきた外国人留学生には経済的負担が生じる。特に、生活費支援が大学進学や研究計画の基盤となっていた層にとっては進路変更の検討も避けられない。

一方で、日本人学生にとっては進学のハードルが緩和される期待もあるが、制度変更に対する説明や透明性が不十分であれば不信感が残る可能性がある。国際的な信頼維持を両立させる設計が問われる。

🔹再構築が求められる選考枠

選別から制度設計への転換

支援制度の変化は、「誰に支給すべきか」から「何を支援すべきか」への問いに転換する段階を迎えている。単に国籍による線引きではなく、定着意欲や研究の波及性といった要素を評価軸に含めた制度設計が望まれる。

制度見直しが将来的に新たな分断を生まないためには、代替策や説明責任を伴った変更が不可欠となる。研究を志す多様な学生にとって、制度は「支え」でもあり「メッセージ」でもある。

-

評価項目の透明化が新制度の信頼性を左右する

-

選考は定住意欲や研究継続性を重視する方向に移行しつつある

-

国際枠・民間連携型の新制度も並行検討中

| 見直し点 | 影響の焦点 |

|---|---|

| 支援対象の限定 | 留学生の進学動機への影響 |

| 国内人材優先の再設計 | 制度本来の意図との整合性強化 |

| 支援制度の分化 | 公的/国際枠の棲み分けが進行中 |

| 今後の課題 | 制度の公平性・信頼回復への配慮 |

◾見直し決定の流れ

① SPRING制度が2021年度に開始

→ ② 留学生比率の高さが議論に

→ ③ 国会で制度趣旨とのずれが指摘

→ ④ 文科省が生活費支援を限定方針に

→ ⑤ 2026年度から見直し制度適用予定

支援のあり方が問われる中で、研究という営みが生活の延長線上にあることを見落としてはならない。条件や立場によって支援の届き方が変わる現実の中で、誰がどこでつまずくのかという問いが、制度そのものの形を変えていた。

今後の制度運用の焦点とは?

博士課程支援という制度が、国内人材育成を目的としていながら、実際には多くの外国籍学生に支えられていたという矛盾が浮かび上がっていた。その制度は、配分の公平性や制度趣旨への回帰といった論点を内包しながら、誰の声に応えて設計されたのかを曖昧にしてきた。今後、支援とは何を支え、誰の研究人生に寄り添うものなのか。その問いが、制度そのものに突きつけられている。

FAQ(最大5問)

Q1. 制度の見直しはいつから実施される?

A1. 文部科学省は2026年度以降の新規募集から適用を予定している。

Q2. 留学生全員が支給対象外になるのか?

A2. 生活費支援が対象外となる。研究費の支援は継続される予定。

Q3. 中国籍の留学生が多かった理由は?

A3. 日本の大学院に多く在籍していた背景があるが、制度上の国籍制限はなかった。

Q4. 社会人学生も新たに支援対象になるのか?

A4. 新制度では社会人学生を支援対象に加える案も盛り込まれている。

Q5. 今後の留学生向け支援はどうなる?

A5. 別枠制度や民間支援との連携などが検討されており、文科省が全体計画を今夏にまとめる方針。

◾まとめ

| 論点 | 要点まとめ |

|---|---|

| 制度見直し内容 | 生活費支援を日本人限定に変更(2026年〜) |

| 留学生の扱い | 生活費支給から除外/研究費は継続支援 |

| 背景 | 高い留学生比率と制度趣旨のズレが指摘された |

| 今後の課題 | 支援の再構成と信頼維持、国際制度の整合性 |