モバイルバッテリーから煙

広告の下に記事の続きがあります。ペコリ

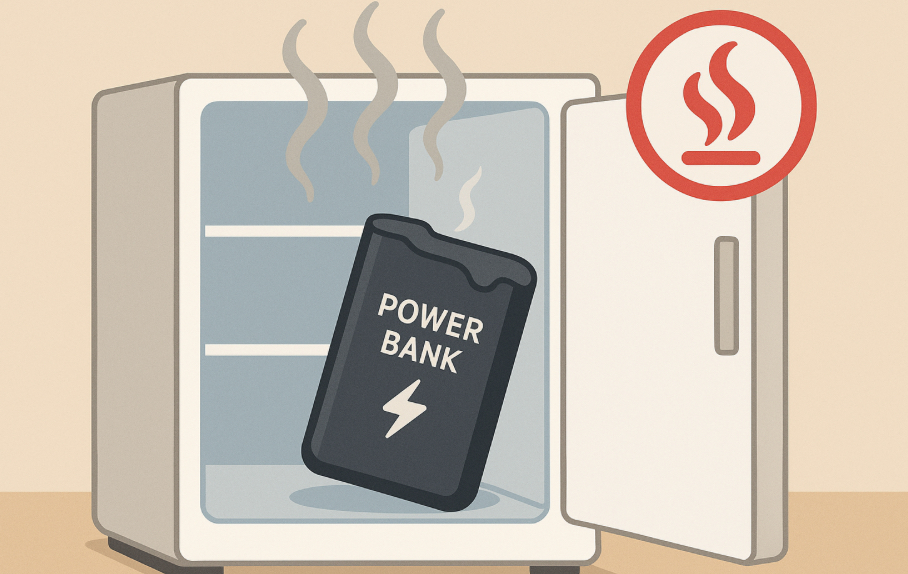

北海道留萌市のホテル客室で、モバイルバッテリーが発熱した末に煙が出る火災が発生しました。幸いけが人はなく、消防も放水を行わず収束しましたが、宿泊していた40代男性が「冷やそうと思って冷蔵庫に入れた」と話した対応が新たなリスクを招いた点が注目されています。膨張や発熱したバッテリーをどう扱うべきか、改めて安全対策が問われています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発生日時 | 2025年8月24日 午前7時頃 |

| 発生場所 | 北海道留萌市開運町3丁目 ホテル客室 |

| 事故概要 | 宿泊客が充電中のモバイルバッテリーを冷蔵庫に入れたところ、煙が発生 |

| 被害 | 客室で煙、けが人なし、消防放水なし |

| 現在の状況 | 警察・消防が原因を調査中 |

留萌市ホテルで発生したモバイルバッテリー発煙事故

2025年8月24日午前7時ごろ、北海道留萌市開運町3丁目のホテル客室でモバイルバッテリーから煙が出る事故が起きました。ホテル従業員が「廊下に煙が見える」と消防に通報し、消防隊が到着した時点ではすでに煙は収まり、放水も不要と判断されました。宿泊していた40代男性にけがはなく、客室の一部に焦げ跡が残ったのみでした。

警察によると、この男性は客室内でモバイルバッテリーを充電していたところ、発熱に気づき「冷やそう」と思い冷蔵庫に入れたところ、庫内で煙が出てきたと説明しています。通常なら熱暴走の兆候とされる「膨張」を確認していたとみられ、冷却行為が逆に結露や短絡を引き起こした可能性が考えられています。現在、警察と消防が原因を調べています。

膨張・過熱するモバイルバッテリーの危険性

リチウムイオン電池を内蔵したモバイルバッテリーは、小型で大容量を実現している一方で「熱暴走」の危険性を持っています。熱暴走とは内部で発生したガスや熱が外に逃げられず、化学反応が連鎖的に進行して急激に発火や爆発に至る現象です。

特に夏場の高温環境や、充電しながら使用する「パススルー充電」は負荷が大きく、膨張や過熱を招きやすいことが指摘されています。今回のケースでも「膨らんだ」「熱を持った」といった初期の兆候があったとされ、適切な処置が求められる状況でした。

冷蔵庫に入れて冷却する行為は、表面温度を下げる効果はあるものの、内部の化学反応を止めることはできません。むしろ冷蔵庫内の湿気や結露が金属端子に水分を与え、さらなるショートや発火を誘発する恐れがあります。誤った対応が新たな危険を生むことが改めて浮き彫りになりました。

NITE・消費者庁が警告する「正しい対処法」

モバイルバッテリーが膨張・過熱した際、専門機関は明確な行動指針を提示しています。

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)や消費者庁は、リチウム電池に異常を感じたら「充電を中止し、可燃物から離れた不燃性の場所に置き、使用をやめる」ことを推奨しています。また、冷蔵庫や水で急激に冷やす行為は推奨されていません。

消費者庁の公式サイトでは、過去の事故例として「膨張したバッテリーを放置し火災に至ったケース」が紹介されており、日常的にリスクが潜んでいることがわかります。安全に対処するための流れは次の通りです。

-

充電を即座に中止し、電源を抜く

-

不燃物の上に置く(金属トレイなど)

-

自然冷却を待つ(急冷は避ける)

-

メーカー相談・リコール情報を確認する

さらに、NITEのリコール情報データベースで製品を検索し、該当する場合は速やかに対応を取ることが重要です。事故を未然に防ぐには「日頃の点検」と「異常を感じたときの冷静な対処」が不可欠です。

事故の流れを整理する時系列表

| 時刻 | 出来事 |

|---|---|

| 6時台 | 宿泊客がモバイルバッテリーを客室で充電開始 |

| 充電中 | バッテリーが過熱・膨張を確認 |

| ~7時頃 | 宿泊客が冷蔵庫に入れると煙が発生 |

| 7時すぎ | ホテル従業員が廊下で煙を確認し消防に通報 |

| 消防到着 | すでに煙は収束、放水不要、けが人なし |

| 現在 | 警察・消防が原因を調査中 |

ホテルと宿泊業界が直面する安全課題

今回の事故はけが人もなく、客室の被害も小規模で収束しました。しかし、もし夜間に発生していたら宿泊客が気づくのが遅れ、被害が拡大していた可能性は否定できません。

ホテル業界にとって、客室内での電子機器利用は利便性の一方でリスクを抱えています。スマートフォンやパソコンの充電は当たり前の行為であり、モバイルバッテリーの充電も広く行われていますが、安全教育や注意喚起は十分とはいえません。

一部の宿泊施設ではチェックイン時に「電子機器は就寝中の充電を控えるように」と案内する例もありますが、今回の事例が示したように、宿泊客の誤った判断が新たなリスクを招くこともあります。今後は「客室内での充電安全マニュアル」や「異常時の対応手順」を宿泊客に周知する取り組みが求められるでしょう。

モバイルバッテリー安全利用の基本項目

消費者が知るべきリチウム電池事故の背景

夏場にリチウムイオン電池の事故が増える傾向は、専門機関の統計でも確認されています。高温環境に置かれることで内部反応が進みやすくなり、わずかな不具合が重大事故につながるのです。

さらに、近年は安価な輸入品や模造品の流通が拡大しており、PSEマークのない製品や安全基準を満たさない製品が消費者の手に渡るケースも報告されています。

消費者にできる最も基本的な行動は、

-

PSEマークを確認すること

-

公式販売ルートから購入すること

-

リコール対象になっていないか調べること

です。もし不安を感じたら、使用を止めて販売店やメーカーに相談し、必要に応じて自治体や消防に連絡することが安全につながります。

モバイルバッテリー異常時の行動

| 状況 | 取るべき行動 |

|---|---|

| 発熱・膨張を確認 | 充電を直ちに停止し、電源から外す |

| ガスや煙が出た | 濡れた布で覆わず、不燃物の上に置き、消防・フロントに連絡 |

| 火が出た | 消火を試みず退避し、直ちに消防通報 |

| 使用に不安がある | メーカー窓口やリコール情報で確認 |

このように、異常時は「冷やす」より「離す」「止める」「知らせる」が基本です。

安全意識の欠如が引き起こす「小さな火災」の重大性

今回の事故は幸いにも小規模で収まりましたが、そこには重大な教訓が潜んでいます。宿泊客の「冷蔵庫に入れれば冷えるだろう」という判断は、危険を正しく理解していなかったことを示しています。技術的には熱暴走を止める手段にはならず、結露による短絡という新たな危険を生む結果となりました。

社会全体で「モバイルバッテリーは消耗品であり、誤った使い方で火災を引き起こす危険性がある」という認識を共有する必要があります。宿泊施設は利用者任せにせず、チェックイン時や客室内で注意を喚起する仕組みを導入すべきです。また、消費者自身も「膨張や過熱は使用をやめるサイン」であると理解し、自己判断での応急処置を避けるべきです。

小さな火災は幸運により被害を免れただけであり、社会的な安全教育の欠如を映し出した出来事といえます。

よくある質問(FAQ)

Q1: モバイルバッテリーが膨らんだらどうすればいいですか?

A: 充電をすぐにやめ、電源から外し、不燃物の上に置いて自然冷却してください。メーカーや販売店に相談することが推奨されます。

Q2: 冷蔵庫や水で冷やしてはいけない理由は?

A: 急激な冷却で内部に結露が生じ、短絡や発火の危険が高まります。安全機関も推奨していません。

Q3: 捨てるときはどうすれば?

A: 自治体の回収ボックスやリサイクル窓口に依頼してください。家庭ごみとしては捨てられません。

Q4: 夏場に事故が多いのはなぜ?

A: 高温環境が内部の化学反応を進め、膨張や発火につながりやすいためです。

Q5: 安全なバッテリーを選ぶ基準は?

A: PSEマークのある正規品を購入し、過去にリコールが出ていないか確認することが重要です。