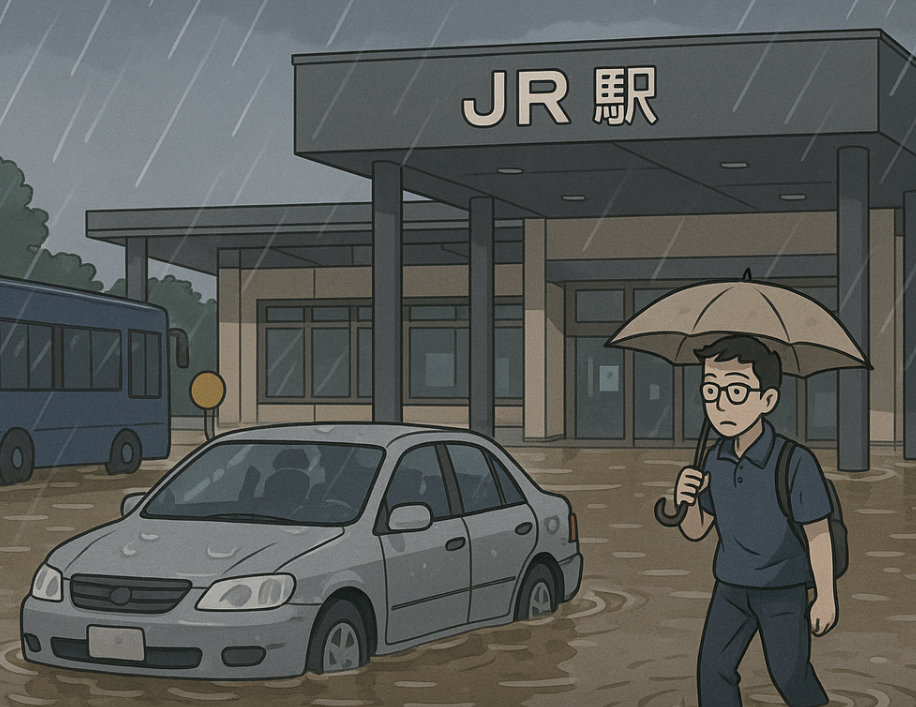

JR赤間駅冠水で車立ち往生

広告の下に記事の続きがあります。ペコリ

福岡県では2025年8月9日夜から10日未明にかけて線状降水帯が発生し、新宮町や福津市では1時間に100ミリを超える激しい雨が観測された。宗像市のJR赤間駅周辺では駅前ロータリーが冠水し、車両が立ち往生する被害も発生。住民が車を置いて徒歩で帰宅する事例も確認されている。現在までに人的被害の報告はないものの、気象庁は今後も九州北部で土砂災害などへの厳重な警戒を呼びかけている。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発生日時 | 2025年8月9日夜〜10日未明 |

| 気象現象 | 線状降水帯(記録的短時間大雨情報) |

| 降水量 | 新宮町・福津市で1時間100ミリ超 |

| 被害状況 | 宗像市で駅前冠水/車両水没/徒歩での帰宅 |

| 警報情報 | 土砂災害警戒情報(福岡・山口・長崎など) |

| 今後の警戒 | 九州北部で11日朝までに最大300ミリの降雨予想 |

| 人的被害 | 現時点で報告なし(8月10日朝時点) |

福岡県内で線状降水帯が発生し記録的な雨量に

気象庁は8月9日夜、福岡県に線状降水帯が発生したと発表した。新宮町や福津市では、1時間あたり100ミリを超える猛烈な雨が降ったとされ、同庁は記録的短時間大雨情報を発表。局地的な大雨により、各地で道路冠水や側溝からの溢水が相次ぎ、交通や生活インフラに影響が出ている。

宗像市の赤間駅ロータリーが冠水し住民に影響

宗像市では、JR赤間駅周辺で冠水被害が確認された。駅前のロータリーは広範囲にわたって水に浸かり、バスや車が一時的に通行不能となった。地域住民の間では、駅前の浸水がここまで広がったことに驚きの声も上がっている。

車両水没による徒歩帰宅が複数報告された

冠水が深刻化する中、一部の車両が立ち往生し、水が運転席付近まで到達する被害も確認された。実際に車を運転していた住民の一人は、「エンジンが止まり、もう無理だと思って徒歩で帰るしかなかった」と語った。同様のケースは複数の地域で見られたという。

新宮町・福津市で1時間100ミリ超の雨を観測

今回の線状降水帯の影響で、新宮町と福津市では1時間に100ミリ以上の激しい降雨が観測された。気象庁はこの降雨を「災害級」と表現し、急激な河川の増水や斜面の崩壊に警戒するよう呼びかけている。

気象庁は引き続き土砂災害への警戒を呼びかけ

気象庁は10日朝の時点で、福岡県に加えて山口県・長崎県・佐賀県の一部に対しても土砂災害警戒情報を発表。九州北部では今後も同様の線状降水帯が発生するおそれがあり、11日朝までに最大で300ミリの雨が予想されている。住民には引き続き、避難指示や災害情報に十分な注意を払うよう呼びかけている。

雨水が車内に達し避難を決断した住民の証言

宗像市で車を運転していた住民の一人は、道路が冠水した影響で車が動かなくなり、やむを得ず徒歩で帰宅する判断を下したと証言した。

「進まなくなって、運転席まで水が入ってきて。もう無理と思ってエンジンを切って止めた」と話し、車内に雨水が流入する様子に危機感を抱いたという。

このような状況は一部の地域にとどまらず、複数の地点で同様の事例が確認された。タイヤ半分以上が水に浸かる道路が続出し、車両の立ち往生が避けられない状態となっていた。

8月9日夜からの経過と警報発表の流れ

線状降水帯の形成と被害の拡大は短時間で進行した。特に9日夜から10日未明にかけては、福岡県内の複数地域で急激な雨量の増加が確認され、各地の対応に時間的猶予が少なかったとされる。

発生から警報発表・住民行動までの経過整理

| 時間帯 | 出来事 |

|---|---|

| 8月9日 20時頃 | 福岡県北部で強い降雨が始まる |

| 21時頃 | 新宮町・福津市で1時間100ミリ超の雨量を観測 |

| 22時頃 | 線状降水帯発生を気象庁が発表/記録的短時間大雨情報も発出 |

| 23時〜0時 | 宗像市・JR赤間駅周辺で道路冠水が進行、ロータリー全体が冠水 |

| 0時以降 | 車の動作不良や水没による徒歩帰宅者が複数確認される |

| 8月10日 朝 | 福岡・山口・佐賀・長崎の一部に土砂災害警戒情報が発表/最大300ミリの降水予測 |

自治体による排水対応と警戒広報の動き

宗像市や福津市では、道路冠水の報告を受けて消防や市職員が現地に出動し、排水ポンプの運転や側溝の点検作業を夜間に実施した。

JR赤間駅周辺では一部エリアにバリケードが設置され、車両通行を一時的に制限する対応も取られた。

また、福岡県は公式サイトやSNSを通じて随時気象情報を更新し、住民に対して不要不急の外出を控えるよう繰り返し注意喚起を行った。気象庁も10日朝時点で、引き続き線状降水帯の発生可能性を警告している。

安全を選んだ判断が示す住民意識の変化

今回、車をその場に置いて徒歩で帰宅するという判断が複数の住民から見られた点は注目される。これまで、都市部での冠水時には車の故障を避けようと無理に走行を継続し、被害を拡大させる事例が繰り返されてきた。

しかし今回は、「運転席まで水が入ってきた」「これ以上は危険だと判断した」といった証言に表れているように、個々の判断で“退避”を選択する住民が一定数いたことが確認された。

これは災害報道の影響や近年の豪雨被害の記憶が、防災意識の向上に結びついている兆しともいえる。

線状降水帯の発生から住民の行動判断まで

| 発生段階 | 影響・判断 | 内容 |

|---|---|---|

| 強い降雨が開始(福岡県北部) | 事前警戒 | 土砂災害情報・雨量情報に注目する住民が増加 |

| 線状降水帯発生が報道 | 緊張感の拡大 | SNS・ニュースで情報拡散/通勤者や駅利用者に影響 |

| 冠水進行/車の立ち往生発生 | 判断分岐 | 一部が移動継続を断念し、徒歩帰宅や退避を選択 |

| 車内への浸水報告 | 安全確保へ移行 | 車を止め、靴を脱いで歩くなどの避難行動が複数発生 |

線状降水帯による都市部の脆弱性と対策課題

今回の福岡県における線状降水帯の発生は、改めて都市部の排水インフラと情報伝達体制の限界を示した。

短時間で局地的に発生する線状降水帯は、事前に正確な位置と時間を予測することが難しく、今回のように夜間に発生した場合、対応の遅れが致命的な被害につながる恐れがある。

JR赤間駅周辺のように、道路冠水によって公共交通機関へのアクセスが遮断される事態が起きれば、通勤者や帰宅困難者が一時的に足止めされることになる。

加えて、車を移動させようとする判断がかえって二次被害を招くケースも少なくない。

今回、住民の一部が自発的に「これ以上は危険」と判断して避難行動を取った点は注目に値する。これは、単なる個人の判断力にとどまらず、情報環境の変化が防災意識の土台となっていることを示している。

今後、線状降水帯の多発が想定される中で、地方自治体と交通機関、メディアの連携によるリアルタイム情報提供と、浸水シミュレーションに基づく交通制限のガイドライン整備が求められる。

想定外の被害ではなく、「想定に対応できなかった都市」の課題として、今回の事例を検証する必要がある。

✅ FAQ

Q1. 福岡県で発生した線状降水帯の時間帯と雨量は?

A1. 線状降水帯は2025年8月9日の夜から10日未明にかけて福岡県内に発生しました。新宮町や福津市では、1時間に100ミリを超える非常に激しい雨が降り、記録的短時間大雨情報が気象庁から発表されました。

Q2. 宗像市のJR赤間駅周辺で確認された被害内容は?

A2. JR赤間駅のロータリーが広範囲で冠水し、車のタイヤ部分が完全に水に浸かるなどの被害が確認されました。一部の車両は走行不能となり、住民が車を置いて徒歩で帰宅する事例も発生しています。

Q3. 人的被害は報告されていますか?

A3. 8月10日朝の時点で、福岡県内で人的被害は確認されていません。ただし道路冠水やインフラ被害は複数発生しており、今後の雨量や地盤の緩みに対する警戒が必要とされています。

Q4. 今後の気象警戒情報や降水予測は?

A4. 福岡県を含む九州北部では、11日朝までに最大で300ミリの雨が予想されています。気象庁は福岡・山口・佐賀・長崎の一部に土砂災害警戒情報を発表しており、今後も線状降水帯が再発するおそれがあるとして、最新の情報に注意を促しています。

Q5. 被害拡大を防ぐために住民が取った行動例は?

A5. 一部の住民は、車が水に浸かって動かなくなった時点で自ら判断し、徒歩での帰宅を選択しました。これは強引に移動を継続せず、身の安全を最優先にした対応であり、防災意識の変化を示す行動として注目されています。